圖片來源:窩窩,張愷丰攝。

撰文|張愷丰 編輯|蘇于寬

每年7到9月是非洲的觀光旺季,不少人從世界各地遠道而來,在南非稀樹草原上獵遊(safari),找尋非洲五霸(Big Five)註一的蹤影;或到肯亞、坦尚尼亞欣賞羚羊、斑馬在草原上遷徙的壯觀畫面。而打開社群媒體,偶爾也會看到網紅與獅子、獵豹寶寶合照,甚至是和牠們一起散步的影片,但這樣的行程卻潛藏虐待動物的隱憂。那麼到了非洲,該怎麼與這些野生動物互動?如何避免參加傷害動物的遊程?

註一:花豹、獅、犀牛、非洲水牛、大象。

鏡頭之外的safari

今年6到8月,我因學校計畫到南非一趟,並在知名的克魯格(Kruger)國家公園,參與傳說中的safari。對動物而言,南非食物資源充足,不需遷至他處覓食,所以我們無法在此目睹萬馬奔騰的大遷徙。當天也因沒遇到花豹,遺憾未能湊集五霸。但我們仍看見不少動物:大象、水牛、犀牛、獅子、長頸鹿、斑馬、鱷魚等,甚至還有稀有的非洲野狗(African Wild Dogs),算是不虛此行。

五霸之一的大象,正在食用樹葉。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

五霸之一的大象,正在食用樹葉。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

許多遊客來到克魯格,就是想一睹非洲野狗的風采。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

許多遊客來到克魯格,就是想一睹非洲野狗的風采。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

此次獵遊遇到不少長頸鹿。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

此次獵遊遇到不少長頸鹿。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

打開Instagram輸入南非,可以看到不少野生動物的特寫照,但實際上我們距離牠們非常遠,用肉眼看獅子,甚至只有一顆米粒大。專業一點的遊客,會準備雙筒望遠鏡欣賞,甚至帶長焦相機,捕捉細緻且生動的畫面,當下我才知道,原來網路上的照片是這樣來的。

此外,光是克魯格國家公園,面積就有二分之一個臺灣大,在園區內坐車找動物,可以花上一整天的時間。我去的8月正逢南半球冬天,有時還會下大雨,又濕又冷。與動物相遇也要碰運氣,比起觀賞、拍攝動物,更多時候我們是在空曠的草原中東張西望。

嚮導除了尋找、介紹動物,也會與其他車的遊客對話,打聽動物的情報。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

嚮導除了尋找、介紹動物,也會與其他車的遊客對話,打聽動物的情報。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

令我驚訝的是,克魯格的safari行程行之有年,頗為商業化。從機場接送、午餐餐廳、晚上住宿的帳篷,旅行社安排得相當縝密。即使住在野外,也沒有太多原始氣息,整個園區像是人為刻意建構的地景。而晚上導遊尋找動物時,為了讓遊客能好好拍照,不時以強光照射動物。白天為吸引動物的注意,導遊還會用力拍手,讓遊客獲得「上相」的照片。或許不少社群媒體上可愛的動物圖片,是業者為了滿足觀光客期待所刻意營造的畫面。

即便如此,我認為這樣型態的旅遊,仍巧妙維繫了地方發展與觀光的平衡,不至讓人反感。然而,更有甚者,卻對動物造成極大的傷害。比如近年常在網路社群出現的walking with lions 行程,看似刺激有趣,但一般觀光客看不見的,卻是慘無人道的困獵(canned hunting)註二,以及分工精細的血獅產業鏈。

註二:所謂困獵(canned hunting),是將動物圍困於特定場域,供消費者獵殺的殘忍行為。2015年的紀錄片血獅,就曾描述南非困獵猖獗,有數千隻的獅子被繁殖,是用來當作困獵的標的。

與大貓寶寶拍照好可愛?你可能成為殺害獅子的共犯

在南非的這兩個半月,我認識了野生動物法醫學院(Wildlife Forensic Academy)的營運專員Landi Retief。某天,她帶我們看了遭盜獵的花豹屍體,並提到南非近年流行讓遊客與獅子、獵豹等猛獸互動,但參加這些行程,卻可能間接害死動物。

與獅同行具體來說是怎樣的行程?若遊客到園區,可能會看到年幼的獅子寶寶,業者提供與其拍照、擁抱、奶瓶餵奶等體驗。接著,遊客會被引導至園區附近的樹叢,在保育員的監督與保護下,與較大的獅子散步。最後這些照片發布到社群平台,吸引更多觀光客參與類似行程。

Landi提到,這些獅子寶寶之所以被繁殖,就是用來滿足觀光的需求,像是讓遊客與幼崽拍照、撫摸、甚至是和牠們散步。為了讓牠們能與人類安全互動,獅子寶寶出生後不久,就被迫與母親分開,由人類飼養。而與陌生的遊客接觸,也會使獅子感到緊迫,一天有8到10小時,這些獅子都無法休息,暴露在人畜共通疾病的風險中。當牠們長大到一定年紀,不再適合與人接觸時,通常會面臨以下處境:

- 安置在不對外展示的籠舍

- 母獅被用來繁殖更多的寶寶,繼續供觀光客拍照、觸摸

- 被販售到私人獵場進行困獵,或進入獅骨產業鏈

到南非旅遊,應避免參與和獅子近距離接觸的行程(此為示意圖)。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

到南非旅遊,應避免參與和獅子近距離接觸的行程(此為示意圖)。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

諷刺的是,許多單位宣稱這些獅子、獵豹的來源是被救援或失親的幼崽,遊客來此消費,可以對物種保育有所貢獻。然而,當這些獅子長大後,往往被送到私人獵場,當作獵物供富人射殺。獅子死亡後,其骨頭還可能透過各種途徑,販賣到海外,成為中國、東南亞地區受歡迎的藥材或裝飾品。

可以說,從出生到死亡,這些獅子都在為人類服務。而無知的消費者,可能並不知道,他們每次拍照所按下的快門,如同獵場的子彈,正將這些無辜的大貓逼向死亡。

血獅貿易難退場,現行法規的監管無力

BBC的報導曾揭露,因虎骨在中國被禁獵,獅骨成為虎骨的替代品。居高不下的市場需求,使南非獅子的動物福利更難被監管,血獅貿易仍是進行式。

Landi指出,大部分的業者是透過瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)的名義,運送這些獅骨。因為在人工繁殖的情況下,CITES有授予南非獅骨合法交易的額度,致使許多業者利用這個漏洞,持續繁殖獅子、販售互動體驗。Landi強調,CITES只重視貿易本身的合法性,較不關注動物福利,小至私人收藏、大至動物園,活獅、獵豹出口後的流向很少被官方追蹤。

Landi解釋,CITES提供南非每年獅骨合法貿易的額度,使不肖業者利用此漏洞繁殖獅子(此為示意圖)。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

Landi解釋,CITES提供南非每年獅骨合法貿易的額度,使不肖業者利用此漏洞繁殖獅子(此為示意圖)。圖片來源|窩窩,張愷丰攝

這幾年因為相關事件的揭露,使血獅產業受到關注。2024年,在NGO、保育人士的倡議下,南非內閣終於批准,停止國內圈養獅子的產業,包括終止對籠養獅子的剝削、結束商業性觀光互動、停止獅骨貿易等。然而現行法規的效力仍相當有限。Landi表示,目前針對該產業並沒有明確的落日期限,某些省份的業者仍持續繁殖獅子、囤積獅骨,提供互動體驗。

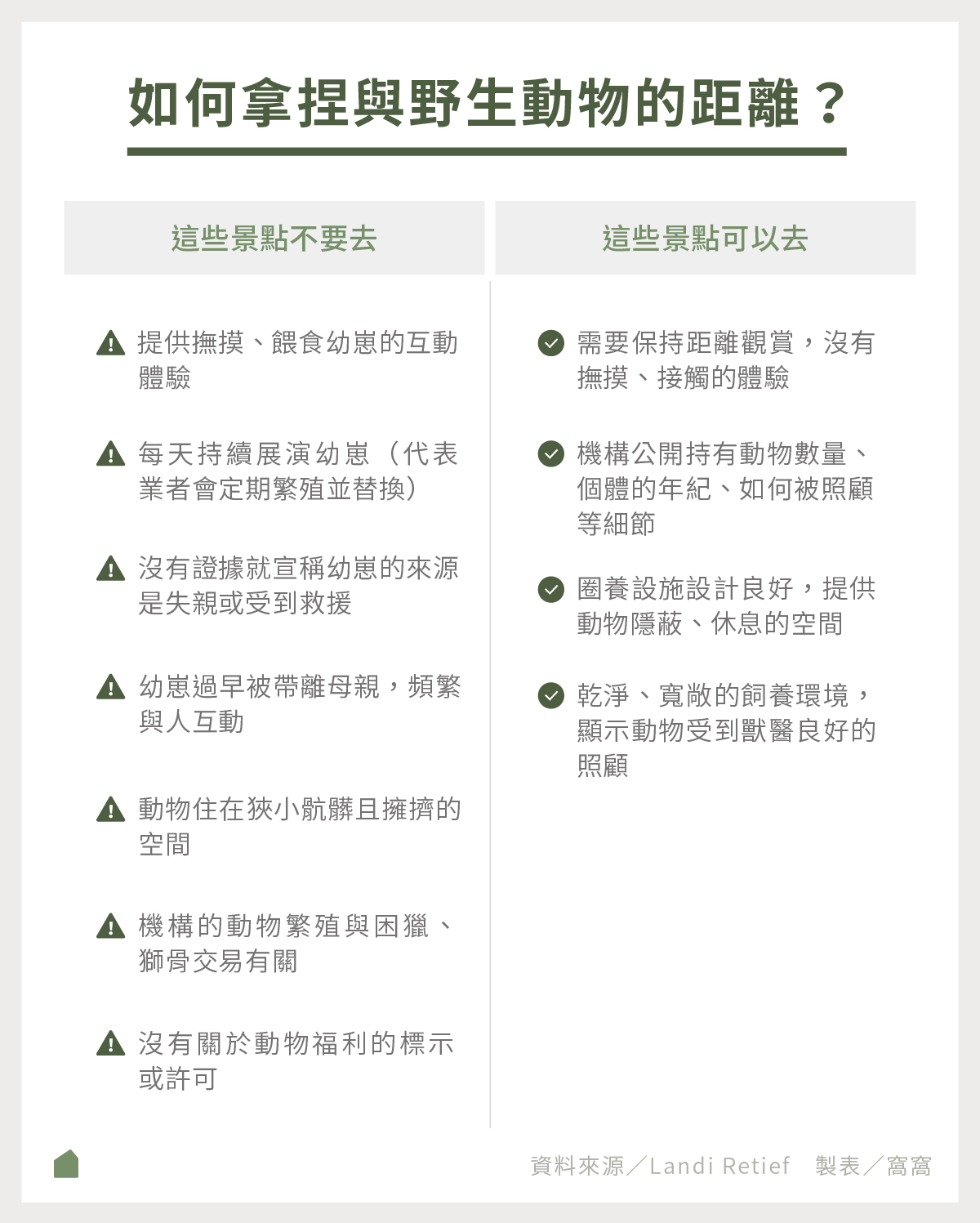

作為遊客,如何拿捏與野生動物的距離?

撇除掉與獅子互動背後牽涉的商業剝削,其實過於接近野生動物本身就充滿風險。Landi提到,近年南非就發生私人保護區中,有一名女子被獅子攻擊致死的悲劇。而我在開普敦划獨木舟時,也發現有商人透過鼓勵遊客與海獅互動營利,但近年南非才傳出有海獅被驗出狂犬病病毒的新聞。我在參訪當地水族館時向員工提及此事,他們無奈地說,因餵食行為的潛在利益龐大,即便貼有相關告示,警告人們不要靠近海獅,仍難以禁絕。

由此可知,只要消費者仍將接觸、餵食野生動物,視為某種獵奇、炫耀的分享素材,業者有利可圖,這樣危險的產業鏈就會持續運作。無論是對人、動物還是環境,都是非常不健康的現象。

回到消費者自身,我們每次的消費,都在決定這個世界的模樣。如何掌握與野生動物的友善距離?在社群發布正確、合乎倫理的動物體驗?Landi有以下建議:

資料來源:Landi Retief,窩窩後製

資料來源:Landi Retief,窩窩後製

作為遊客,我們到了當地,常常是為了滿足或印證心中的想像,拍照、打卡、發文,展演給身邊的親友看,並持續再製這樣的想像。然而,眼前的地景如何形成?背後可能牽涉多少對勞工、動物的剝削?卻難以在短時間被察覺。我們未必要成為學者專家,對地方環境瞭如指掌,但至少當個負責任的消費者,避免在無形之間,成為傷害動物的劊子手。